The Sherwood Way: Poiché l’Africa è la regione del mondo con il maggior volume di cooperazione internazionale. Qual è la sua importanza per lo sviluppo del continente?

Sérgio Calundungo (S.C): Credo che più che chiedersi quale sia l’importanza della cooperazione internazionale, sia domandarsi quale dovrebbe essere. E perché dico «dovrebbe essere»? Perché, come sappiamo, per molto tempo, sebbene l’Africa sia stata la regione del mondo con il più alto tasso di cooperazione internazionale, è importante capire che questa cooperazione è stata soggetta ad aumenti e diminuzioni del proprio contenuto. Per molto tempo, cioè, è stata vista come uno strumento nelle mani delle ex potenze coloniali, le potenze occidentali, per sostenere alcuni Paesi. Era piuttosto uno strumento di relazioni internazionali, cioè di difesa, degli interessi di quei Paesi che ci sostengono. Questa è stata per lungo tempo la tendenza dominante.

Naturalmente, non tutta la cooperazione con l’Africa è stata così, ma per molto tempo si è trattato di una cooperazione più interessata, non necessariamente disinteressata.

La mia valutazione è quindi che la cooperazione internazionale avrebbe un ruolo molto importante nell’aiutare l’Africa a uscire dal grande dramma in cui si trova. Ma purtroppo, per il motivo che ho detto, è sempre stata soprattutto uno strumento di affermazione di alcuni Paesi su altri o, anche, gran parte delle risorse della cooperazione internazionale sono state utilizzate come strumento di relazioni estere di affermazione dei popoli occidentali sui popoli africani. Questo ha fatto sì che, in molti casi, la solidarietà e il senso di cooperazione non si siano realizzati come desiderato.

Per molto tempo, cioè, è stata vista come uno strumento nelle mani delle ex potenze coloniali, le potenze occidentali, per sostenere alcuni Paesi.

– Sérgio Calundungo

TSW: Come disse Skinner nel 1996, «Dando troppo aiuto, ritardiamo l’acquisizione di comportamenti efficaci e perpetuiamo il bisogno di aiuto». Anche Chinua Achebe, in Nigeria, e Wangari Maathai, in Kenya, hanno detto la stessa cosa in passato….

S.C.: Purtroppo, questo è molto vero. Per molto tempo si è commesso l’errore storico di pensare che tutte le risorse indirizzate all’Africa attraverso quelle che erano considerate istituzioni come meccanismi di cooperazione fossero realmente aiuti. Credo che sarebbe interessante porsi la domanda: chi ha aiutato chi? Perché molte delle risorse convogliate all’Africa, attraverso il meccanismo di cooperazione, sono finite per tornare ai Paesi donatori attraverso l’imposizione di assumere team e consulenti del Paese donatore.

Ovviamente, non credo che si stesse aiutando l’Africa. Quello che è stato fatto è stato prendere i soldi dalla tasca sinistra e metterli nella tasca destra. Quindi non si trattava necessariamente di aiuti. Se si esaminano i flussi di capitale che sono usciti da Paesi come il nostro, in modo illecito, per alimentare le economie occidentali e li si confronta con i flussi di risorse che sono entrati in Africa, si vedrà che probabilmente da alcuni Paesi africani sono usciti più soldi verso l’Europa attraverso altri canali, come il peso del debito e le risorse minerarie, di quanti ne siano entrati attraverso gli aiuti.

Ho quindi una certa comprensione e simpatia per il modo critico in cui persone come Shiwashbeb, Hangar, Matari e molti altri pensatori africani guardano agli aiuti. La grande domanda è: se facciamo i conti e analizziamo i flussi di capitale che sono circolati al di là degli aiuti umanitari, è lecito chiedersi «chi ha aiutato chi?».

Faccio l’esempio molto concreto dell’Angola: l’Angola è un Paese esportatore di petrolio, un prodotto molto importante per la sua economia… è un Paese molto importante in termini di relazioni con il mondo, con un Paese come, ad esempio, la Norvegia. Ricordo che qualche anno fa il vicecancelliere – non so se è questo il titolo dato a questa carica in Norvegia – fece una dichiarazione pubblica in cui affermava che i profitti che la compagnia petrolifera statale norvegese traeva dall’Angola erano superiori a quelli che la Norvegia dava in aiuti a tutta l’Africa. Questo è solo un altro esempio dell’evoluzione dei flussi di capitale. Quindi è giusto dire chi aiuta chi.

Abbiamo esempi di casi in cui, all’interno del pacchetto di aiuti, sono arrivati funzionari pubblici espatriati molto desiderosi di aiutare e prestare assistenza, ma anche persone che non avevano le capacità e le competenze necessarie. Ma in un certo senso, c’era una predisposizione e una preferenza da parte dei Paesi donatori che, a capo di programmi e progetti, ci fossero persone legate ai loro Paesi d’origine.

Si trattava quindi più che altro di un modo per dare opportunità ai loro concittadini, indipendentemente dal fatto che queste persone fossero meglio attrezzate per aiutare. Lo stesso vale per l’acquisto di materiali, veicoli, poiché in molti contratti di cooperazione ci sono clausole che stabiliscono che il veicolo o l’attrezzatura devono essere acquistati in certi Paesi e non in altri. Per non parlare delle condizionalità che molti Paesi hanno storicamente apposto agli aiuti che forniscono a certi Paesi in base alla posizione politica dei loro leader. Ricordiamo che nel contesto della Guerra Fredda, questa era più a favore del blocco socialista, guidato dall’ex Unione Sovietica, o del blocco occidentale, guidato da Paesi come gli Stati Uniti e molte potenze europee.

Credo che sarebbe interessante porsi la domanda: chi ha aiutato chi? Perché molte delle risorse convogliate all’Africa, attraverso il meccanismo di cooperazione, sono finite per tornare ai Paesi donatori attraverso l’imposizione di assumere team e consulenti del Paese donatore.

– Sérgio Calundungo

TSW: Aiutaci a definire un po’ le sfumature, siamo sicuri che c’è cooperazione e cooperazione…. Quale dei due è ancora necessario?

S.C.: Mi piace molto e le lingue africane ci permettono di andare alla radice del significato, al significato etimologico della parola. Ho capito che la cooperazione è quando due o più persone decidono di collaborare perché hanno un obiettivo comune. Per me la cooperazione ha senso solo se chi dona, in qualsiasi parte del mondo si trovi, lo fa con la consapevolezza che non è che «vengo per aiutare A o B», ma vengo mosso dalla sensazione che un altro mondo è possibile.

È possibile per chi è in Europa, per chi è in Africa e in qualsiasi parte del mondo, che sia in Asia o in America Latina, ed è questo che ci muove. In altre parole, aiutare un bambino in Angola o in qualsiasi altra parte dell’Africa a non morire di fame è un atto di umanità. Questo deve essere il senso della cooperazione.

Il significato della cooperazione non deve essere quella macchina che muove gli interessi dei Paesi. In altre parole, se riesco ad aiutare un certo numero di bambini che stanno morendo di fame in Africa, posiziono il mio Paese nell’arena internazionale, posiziono il mio Paese in una posizione privilegiata rispetto agli altri. Nel rapporto con il Paese che riceve gli aiuti.

E credo che questo sia ciò che dovrebbe emergere, credo che dovremmo tornare al significato ideologico della parola cooperare. Si tratta cioè di persone che si uniscono perché hanno un obiettivo comune e perché questo obiettivo sia comune, deve essere più o meno consensuale. Quindi, dovremmo superare l’idea che se si hanno risorse, si dà, e l’altra persona che non ha nulla deve solo ricevere. Bisogna avere una visione diversa di cosa sia la cooperazione.

TSW: Le notizie che arrivano dall’Africa hanno a che fare con guerre e carestie, e il lavoro delle ONG è prevalentemente umanitario. Ci chiediamo quale sia l’importanza per il continente del lavoro sui diritti umani, la lotta alla corruzione, l’estrattivismo, la governance, qualcosa che finisce per essere associato più al tipo di cooperazione dei Paesi a medio reddito come l’America Latina. Non sappiamo se questa differenziazione sia utile.

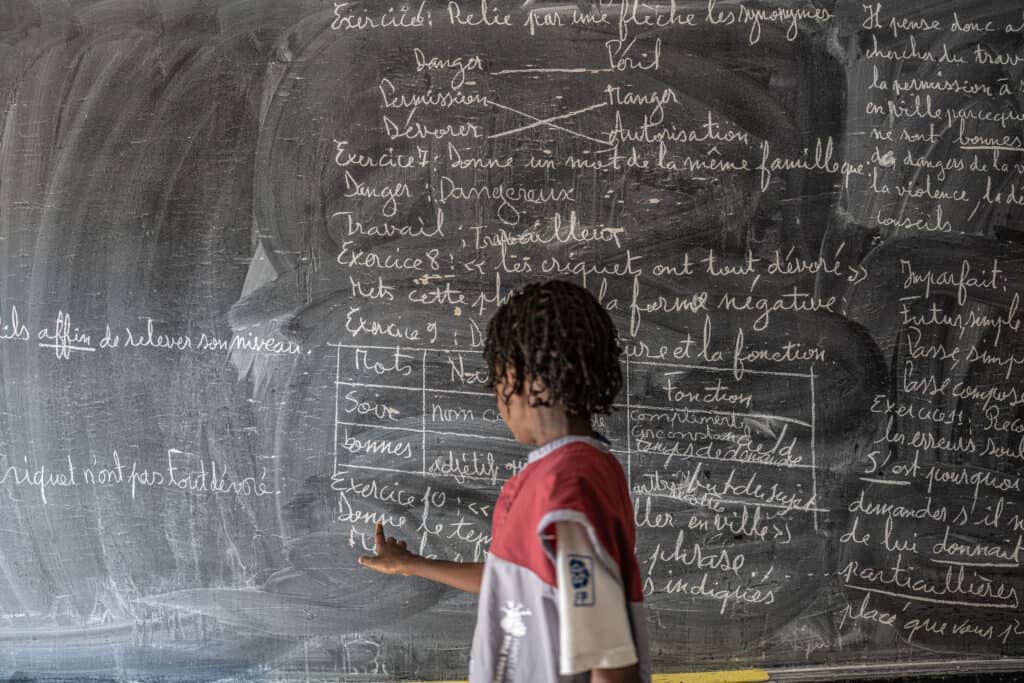

S.C.: Credo che anche in questo caso molte delle visioni che abbiamo debbano cambiare. Il primo cambiamento, nel modo in cui guardiamo all’Africa, è il tipico cambiamento molto comune che vediamo nella stampa, come viene trattata l’immagine della cooperazione e, soprattutto, quella dell’Africa quando affronta alcuni drammi. È molto frequente sentire o vedere un grande titolo di giornale che dice «dramma della fame» e vedere bambini, giovani e donne affamati che aspettano l’agente della cooperazione internazionale – solitamente occidentale -, che arriva con la maglietta e il marchio dell’istituzione che rappresenta per dare gli aiuti. Ma a volte si dimentica di citare alcuni fatti fondamentali, e io ne citerò alcuni.

Ad esempio, il Malawi era un Paese estremamente povero quando il Mozambico ha affrontato la guerra. Per molti rifugiati, la prima destinazione per le persone che vivevano nelle zone colpite era il Malawi. Quando l’Angola ha affrontato la guerra, la prima destinazione, e la destinazione dove la maggior parte degli angolani si è recata, non è stata l’Europa, ma i Paesi limitrofi. Nonostante le difficoltà di questi Paesi, gli africani sono stati accolti e integrati nelle famiglie dei villaggi più vicini. Alla base di quello che è un principio africano «ubuntu», ovvero il principio di solidarietà molto tipico dell’Africa.

E credo che questo sia ciò che dovrebbe emergere, credo che dovremmo tornare al significato ideologico della parola cooperare. Si tratta cioè di persone che si uniscono perché hanno un obiettivo comune e perché questo obiettivo sia comune, deve essere più o meno consensuale. Quindi, dovremmo superare l’idea che se si hanno risorse, si dà, e l’altra persona che non ha nulla deve solo ricevere.

-Sérgio Calundungo

Questo non viene rappresentato dai media, mentre viene rappresentato quando l’organizzazione arriva a migliaia di chilometri di distanza per dare supporto. Quando c’è uno scontro armato, si ritraggono i campi profughi, ma non si ritraggono le vicissitudini delle persone e l’audacia che hanno nell’uscire da sole, perché a volte le organizzazioni non sono presenti, nelle aree di conflitto. Anche nelle aree sicure dove possono ricevere assistenza umanitaria, l’assistenza umanitaria ha i suoi limiti.

Questo significa che ogni giorno ci sono esempi di coraggio, di audacia, di coloro che consideriamo beneficiari e che non appaiono quando ne riferiamo nei nostri rapporti di cooperazione. Celebriamo i successi sulla base delle risorse che mettiamo, dando cioè l’impressione che a volte non sia nostra intenzione informare un pubblico occidentale che generosamente dà il suo contributo. Ci dimentichiamo di elogiare il coraggio e di ritrarre questo lato che non direi «positivo», ma che rappresenta il coraggio e il senso di solidarietà. Cioè, l’idea di quell’immagine in cui gli africani sono in piedi con la mano tesa in attesa del sostegno europeo non è vera. Questa è la prima linea.

C’è una seconda linea che è, e qui desidero dire che, più che nutrire gli affamati o curare le ferite, è necessario chiedersi perché hanno fame e perché sono feriti. Per molto tempo, i conflitti africani sono stati dipinti come conflitti che iniziano e finiscono puramente e semplicemente nello spazio geografico africano, e questo non è vero.

Faccio un esempio: quando c’era il conflitto in Angola, una delle parti in causa si nutriva dei diamanti provenienti dall’Angola. All’epoca, e ancora oggi, mezza Africa non aveva il potere d’acquisto dei diamanti che ha il Belgio. In altre parole, erano le nostre risorse che andavano all’estero e alimentavano questa guerra. Chi parla di petrolio, parla di diamanti, parla di una serie di risorse. In altre parole, il lato non africano dei conflitti non appare, in altre parole, non sembra strano ritrarre i conflitti etnici e tribali, ma i principali produttori di armi che alimentano i nostri conflitti non sono in Africa.

C’è quindi un lato invisibile dell’equazione, e poi c’è la questione della corruzione, che è un dramma molto grave in Africa. Purtroppo, siamo un Paese o un continente in cui molti Paesi o molti cittadini di questi Paesi affrontano il dramma della corruzione. Ma io dico che non c’è corrotto senza corruttore e molti di questi leader della corruzione, che li alimentano e li fanno restare al potere, hanno anche qui una mano invisibile, hanno un grande sostegno da parte di altri popoli e, soprattutto, da parte di altri Paesi più potenti o considerati più potenti sulla scena internazionale.

Per molto tempo, quindi, l’Africa è stata co-governata, cioè il colonialismo ha dato origine a quelle che molti africani chiamano nuove forme di colonialismo, il neocolonialismo, e queste hanno avuto una grande presenza nei drammi africani. Naturalmente, la loro presenza non viene ritratta. Adam Smith parlava della mano invisibile del mercato nella cooperazione, forse dovremmo parlare della mano invisibile di molti fenomeni come la corruzione, il malgoverno e i conflitti che, purtroppo, hanno a lungo afflitto e ancora affliggono il nostro continente.